2025年国家网络安全宣传周——筑牢校园网络安全防线

当前正值国家网络安全宣传周,这是我国连续第十年举办这项具有重要意义的全民网络安全意识提升活动。今年网安周将继续以“网络安全为人民,网络安全靠人民”为主题,深刻揭示了网络安全工作的根本出发点和落脚点。

在数字化浪潮席卷全球的今天,校园作为人才培养、知识创新的核心阵地,其网络空间的安全与清朗,直接关系到广大师生的切身利益、教学科研秩序的稳定以及立德树人根本任务的实现。然而,校园网络并非天然“净土”,各类网络安全风险与挑战正日益凸显,亟需我们高度警惕并共同应对。

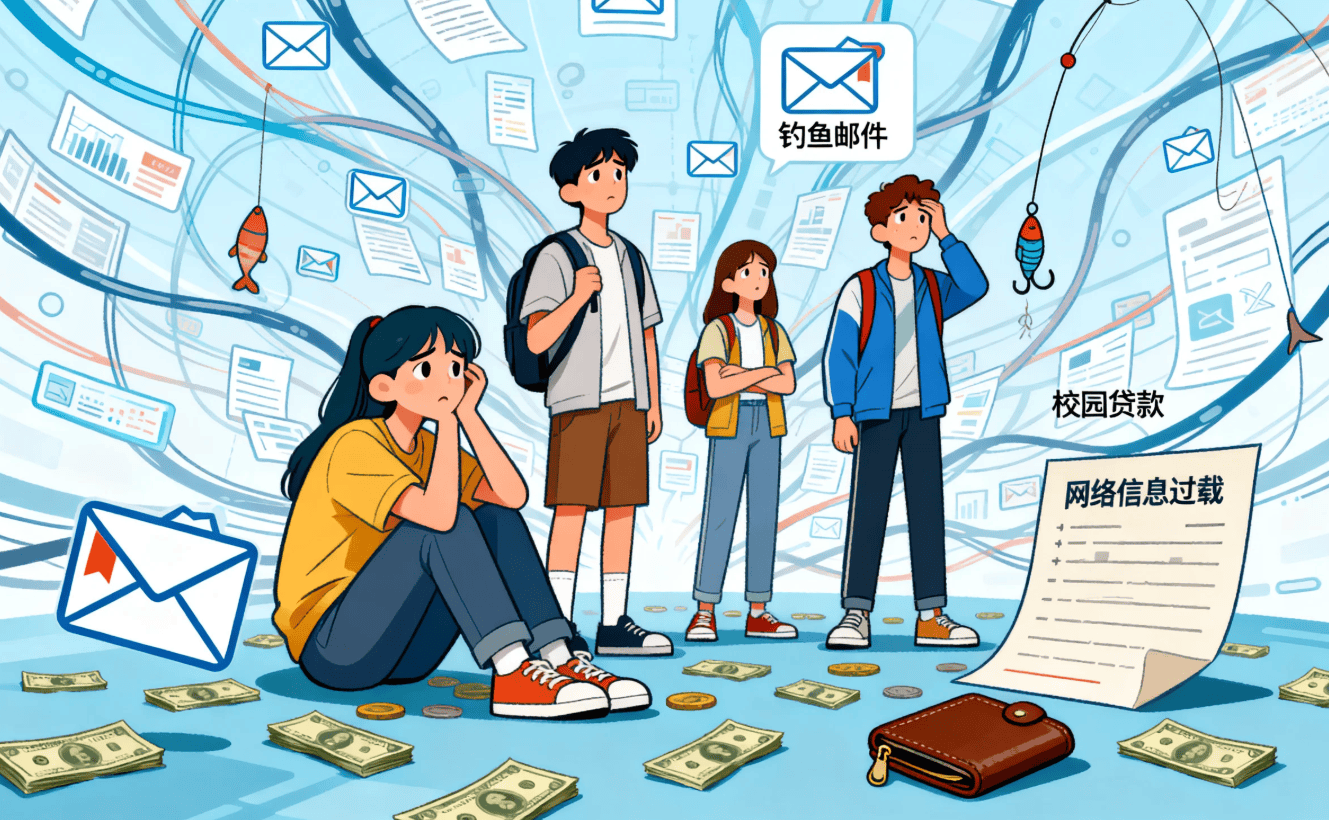

案例一:钓鱼邮件入侵。 2024年山东某高校师生收到一封伪装成“教务系统升级通知”的钓鱼邮件,诱导点击链接并输入账号密码。部分师生因未仔细核实发件人域名及链接真伪,不慎点击并输入了个人账号密码。攻击者利用窃取的凭证成功入侵校园网核心系统,不仅篡改了部分学生成绩,更窃取了涉及国家重点科研项目的敏感数据,导致教学管理混乱、科研进程受阻,造成了严重的不良影响和潜在损失。

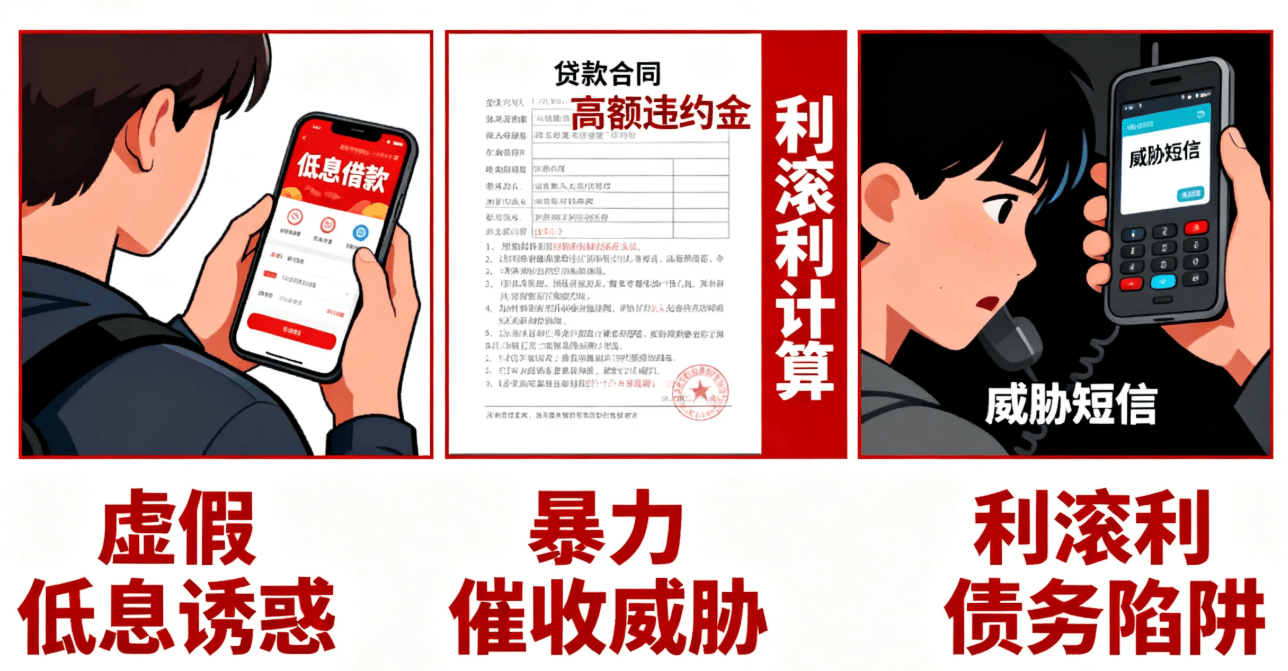

案例二:校园贷变种陷阱。2021河南某大学生轻信社交媒体上“低息助学贷款”的广告,按对方要求提供身份证、学生证、银行卡号等敏感信息,并签署了一份包含隐藏高额违约金条款的电子协议。最终,该学生不仅未获得承诺的贷款,反而背负了沉重的债务,个人信息也被用于非法用途,身心受到极大伤害,学业也受到严重影响。

上述案例只是冰山一角。当前,校园网络安全主要面临以下风险与挑战:

数据泄露风险,侵害师生权益与国家利益

校园网络汇聚了海量的师生个人信息、科研数据、管理数据等。这些数据一旦因系统漏洞、内部管理疏漏或外部攻击而泄露,轻则导致师生个人隐私被侵犯、财产受损,重则可能危及国家科研秘密、损害国家利益,并引发严重的信任危机。

网络攻击与系统瘫痪风险,冲击教学科研根基

校园网络是支撑日常教学、科研、管理、生活的基础设施。勒索病毒、分布式拒绝服务攻击(DDoS)、系统漏洞利用等攻击手段,可直接导致关键业务系统(如教务系统、图书馆系统、在线学习平台、实验设备控制系统)瘫痪或服务中断。这不仅严重干扰正常的教学科研秩序,造成时间、人力和经济上的巨大损失,更可能影响人才培养质量和科研创新进程。

网络诈骗风险,危害身心健康与校园稳定

校园师生群体,特别是学生,社会经验相对不足,防范意识有待加强,是网络诈骗(如刷单、冒充客服、虚假中奖、校园贷陷阱)的高危目标。同时,网络空间中存在的网络暴力、色情低俗、历史虚无主义等有害信息,极易对学生的世界观、人生观、价值观造成负面影响,诱发心理问题,甚至引发群体性事件,破坏校园和谐稳定。

如何筑牢防线?校园网络安全需 “学校主导、师生参与、技术支撑、社会协同” 共同发力。

一是统筹部门协同,压实管理责任。成立校级网络安全工作领导小组,打破教务、科研、网络管理等部门壁垒,明确跨部门安全职责清单。建立数据分级分类管理台账,对科研秘密、师生个人信息等敏感数据实行全生命周期管控,落实 “专人负责、全程可溯” 要求。针对新型网络风险,建立管理制度动态更新机制,将安全培训纳入教职工考核与学生日常教育,确保管理举措与风险变化同频。

二是整合技术资源,构建防护底座。摒弃分散防护模式,整合流量监测、漏洞扫描、数据加密等技术资源,构建一体化安全技术架构。重点强化对教务系统、科研服务器、智慧校园终端等关键节点的实时监测,搭建 “预警 - 阻断 - 溯源” 技术闭环,实现异常行为自动识别、风险隐患精准处置。定期开展关键系统备份与应急演练,保障极端情况下教学科研数据安全与服务连续性。

三是深化内外联动,凝聚共治合力。建立与属地网信、公安部门的常态化沟通机制,及时共享新型网络攻击、诈骗情报,联合开展校园网络安全专项排查整治。通过家长会、安全告知书等形式深化家校协同,普及网络安全知识,构建 “校内防控、校外联动、家校共育” 的安全格局。

网络安全防线的构建,需将管理责任、技术防护、社会协同有机融合。作为聚焦反网络犯罪领域的技术服务商,华企盾始终以 “协助打击网络犯罪、提高办案效能、促进案件落地” 为核心方向,将技术服务融入网络安全防护实践。唯有各方同向发力、精准施策,以专业护航安全,以协同凝聚合力,才能真正筑牢全域网络安全屏障,为社会高质量发展提供坚实数字保障。

版权说明:本站部分文章转载自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。如有信息内容、侵权等问题,请立即联系我们删除处理。

警惕!游戏直播场景下的网赌渗透

小心!这类 “聊天软件” 正在从事非法引流!

什么是“跑分”?

“不是我们坏,是他们贪。” ——触碰网赌,就是把自己推向深渊···

网赌是如何“寄生”与“腐蚀”正常互联网经济的?

“杀猪盘”被骗的钱为什么难以追回?关键就在于神秘的第四方!

老人帮儿子还网赌债:卖掉养老房,自己住进了养老院

跨境电商成创业热门?这些风险一定要知道!!

网盘变“黄盘”?未成年人误触风险飙升,家长必看!

数据黑市价格表曝光:你的快递信息只值0.5元?